生活垃圾分類的政策與進展

|

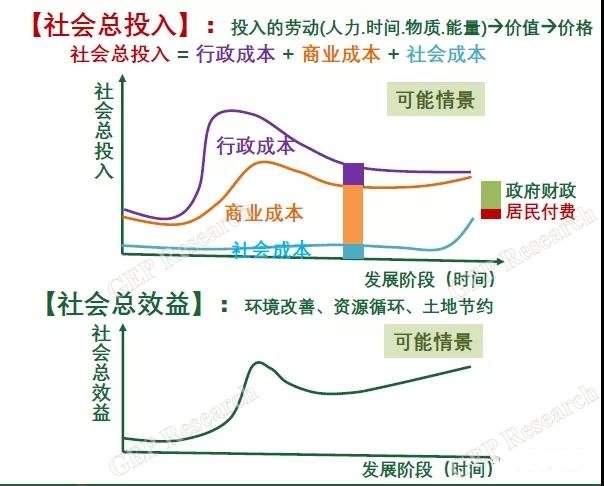

一.主要政策回顧 劉晶昊從生活垃圾分類的主要政策、基本規律、推動實施等三方面,對生活垃圾分類工作的進展進行了總結。在中共中央國務院印發的《生態文明體制改革總體方案》中,提出六個理念,八個制度,而資源總量管理和全面節約制度與生活垃圾分類息息相關。對該制度進行分解深入,提出完善資源循環利用制度,更具體而言為第四點——加快建立垃圾強制分類制度。 2017年3月,國務院辦公廳發布《關于轉發國家發展改革委、住房城鄉建設部生活垃圾分類制度實施方案的通知(國辦發[2017]26號)》文件,該文件要求46個城市在2020年底基本建成垃圾分類相關法律法規和標準體系,形成可復制、可推廣的生活垃圾分類模式,在實施生活垃圾強制分類的城市,生活垃圾回收利用率達到35%以上。 劉晶昊指出,2020年在即,對于垃圾分類體系基本建成的指標是什么依舊沒有明確定論。在他看來,垃圾分類體系基本建成指標主要分為如下兩個方面。一為前端大眾參與度;二為后端設施建設。只有參與度與后端設施建設雙管齊下,達到平衡,方才為真正的垃圾分類體系基本建成的標志。 目前,我國237個地級及以上城市已啟動垃圾分類,全國46個垃圾分類重點城市居民小區垃圾分類覆蓋率達到53.9%,其中上海、廈門、寧波、廣州等14個城市生活垃圾分類覆蓋率超過70%。 2019年11月15日,住房和城鄉建設部發布《生活垃圾分類標志》標準,對我國各大城市的生活垃圾分類標志進行了統一,相比于2008年版,新標準的適用范圍進一步擴大,生活垃圾類別調整為4個大類(可回收物、有害垃圾、廚余垃圾和其他垃圾)和11個小類,標志圖形符號共刪除4個,新增4個、沿用7個、修改4個。其中,較為重要的一點是餐廚垃圾由原本的單獨小類,納入了廚余垃圾這一大類之中。新標準自12月1日起實施。 二.基本規律總結 對于垃圾分類工作的基本規律,劉晶昊認為在初期,社會總投入會有一個極大程度的飆升,同時,社會總效應也會隨之飆升。隨著垃圾分類工作的逐步完善,投入與效益都會相應回落,最終社會總投入趨于穩定,而社會總效益會逐步上升。 垃圾分類工作的支付將由現有的政府財政大幅度支出逐步轉移到消費者即居民垃圾收費,社會慈善支持,最終實現全社會的高度參與。垃圾分類工作將從“亂”到“治”,從“無序”到“有序”。

垃圾分類工作的社會投入與社會總效益對比圖 同時結合國內外實例,劉晶昊指出,在發達國家,從“垃圾”到“資源”,垃圾分類存在有五個層次,而這五個層次為倒金字塔形,最終呈現出逐步精細化的趨勢。同時,他指出,國內垃圾分類與國外垃圾分類的最大差異性在于,我們過多地強調了垃圾分類要什么,卻忽視了垃圾分類不要什么,只有在垃圾桶明確不要什么,才更加有利于居民端進行垃圾投放工作的開展。 三.分類工作實施 垃圾分類工作由四個關鍵鏈條所串聯,分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理。分類投放工作需要全社會參與,只有集中力量構建社會氛圍才能助力專業部門或公司開展后續工作。政府的頂層設計與科學規劃補齊垃圾分類工作的短板,完善收集、運輸、最終處理。 宣傳、立法、考評等多維垃圾分類相關內容的推出,大范圍地提升了垃圾分類在全社會的普及動員率,促進了垃圾分類理念的深入人心。 垃圾分類的需求是環境需求也是自愿尋求,但歸根結底是公共需求。未來,誰來為垃圾分類買單將成為我國垃圾分類工作的探討方向。 |

相關文章

- 一圖讀懂《環境保護綜合名錄(2021年版)》2021-11-11

- 《環境保護綜合名錄(2021年版)》答記者問2021-11-11

- 2019-2025年上海生活垃圾可回收量及增速預測數據2023-12-26

- 上海市生活垃圾可回收物回收渠道2023-12-26

- 上海生活垃圾可回收物運營模式2023-12-26

- 2023-2030年中國果蔬垃圾處理模式結構及預測2024-08-05

-

GEP Research中國高鹽廢水行業發展研究報告(2025),通過市場調查研究及深度分析,對政策、市場前景及趨勢,區域市場需求、供給競爭、技術研發、產業鏈及成本價格進行多維度洞察研究。[詳細]

- [政策法規] 新版《消耗臭氧層物質進出口管理辦法》

- [產業信息] 2025年新版《消耗臭氧層物質進出口管理辦法》發布

- [產業信息] 首批核證自愿減排量完成登記進行交易

- [產業信息] 視頻丨我國完成大氣污染防治年度各項目標任務

- [產業信息] 視頻丨我國約九成入河排污口完成整治

- [政策法規] 工信部《促進環保裝備制造業高質量發展的若干意見》

|

|

|

|

|

|

|

|

|

京公網安備 11010602104455號

京公網安備 11010602104455號